세계일보 / 투명사회를 위한 정보공개센터 공동기획 “알권리는 우리의 삶이다”

① 국민 10명 중 9명은 “정보공개 잘 모른다”

본지·‘공공의창’ 설문조사/ 정보공개법 시행 올해 21주년 맞아/

개인 삶 개선·공익 실현

‘무기’ 가치/ 국민 89% “경험 無” 장년층 “어렵다”/ 전문가 “정부 차원 제도 홍보 부족”

#1. 지난 1월 직장인 정수연(33·여)씨는 5년 전 외국에서 산 명품가방이 불량인 것을 알고 교환하려다가

난감한 처지가 됐다. 밀수품이 아님을 입증하려면 영수증이 필요했는데 어디론가 사라져 버린 탓이다. 업체 측은 ‘가방을 언제, 어디서 구입했는지 확인해야 한다’는 입장이

확고했다. 해결책을 고심하던 정씨는 과거 비행기에서 내려 공항 세관을 통과한 기억을 떠올려가며 관세청에

정보공개를 청구한 끝에 5년 전 관세 신고내역을 받았다.

#2. 도산 안창호 선생의 조카 안맥결(1976년 타계) 선생은 1937년 독립운동 혐의로 체포됐다. 만삭의 몸이던 그는 1개월 옥살이 끝에 풀려났는데, 보훈당국은 ‘옥고 3개월’이란 기준에 못 미친다는 이유로 13년간 국가유공자 인정을 거부했다. 흥사단 활동가 문성근(49)씨가 정보공개를 청구했더니 ‘임산부나 여성의 서훈기준은 따로 없다’는 답변이 돌아왔다. 이 사실이 알려지며 여론이 들끓었고 지난해 정부는 뒤늦게 건국포장을 추서했다.

국민의 알권리 신장을 위해 1998년 시행한 정보공개법이 올해 21주년을 맞았다. 정보공개 하면 ‘권력 감시’처럼 거창한 목표부터

떠올리기 쉽겠으나 평범한 개인의 일상과도 밀접한 관련이 있다. 물론 그간 여성 독립운동가 발굴과 인정에

소극적이었던 정부를 비판하고 개선책을 제안하는 ‘공익’ 실현의 무기로서 가치 또한 여전하다.

이렇게 유용한

정보공개를 우리 국민은 어디까지 알고, 또 얼마나 활용하고 있을까.

10일 세계일보가 창간 30주년을 맞아 비영리 공공조사 네트워크

‘공공의창’과 전국 19세 이상 남녀 1003명을 상대로

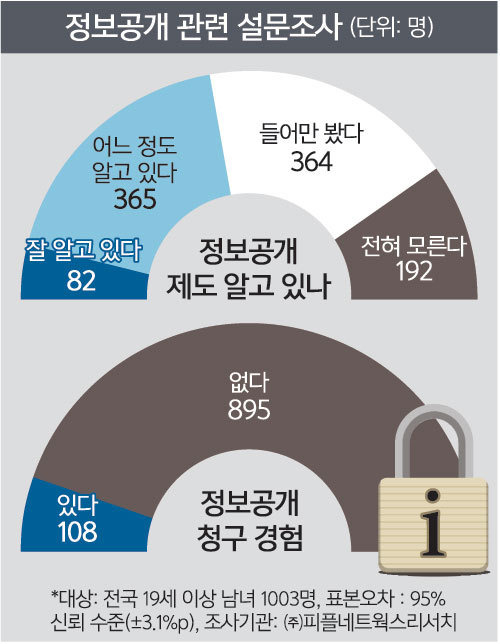

시행한 설문조사 결과를 보면 아직 갈 길이 멀다. 정보공개 제도를 ‘잘 안다’는 응답은 전체의 8.2%로 10명 중 1명도

되지 않았다. 직접 정보공개를 청구해 본 경험이 있는 이도 드물어 ‘경험이 없다’는 응답이 89.2%나 됐다. 50세 이상 장년층은 “인터넷이 서툴러 정보공개

청구가 어렵다”고 호소했다.

정보공개 활성화를 통한 국민 알권리 확대는 문재인 대통령의 대선 공약이다. 하지만 이처럼

정보공개 제도 자체를 아는 이가 극히 드문 실정이다. 그간 정부 차원의 제도 홍보가 부족했고 이로 인해

국민이 일상에서 정보공개 제도를 어떻게 활용할지 잘 몰랐다는 게 전문가들 지적이다.

정보공개위원회 위원장인 설문원 부산대 교수(문헌정보학)는

“정보공개 제도는 공직 문화나 사회를 바꾸는 아주 중요한 장치임에도 아직 많은 국민이 잘 모른다”며 “정보공개를 일상에서 활용하는 문화를 정착시킬

수 있도록 정부와 시민사회가 함께 노력해야 할 시점”이라고 강조했다.

특별기획취재팀 winterock@segye.com