지자체 정보공개 ‘양극화’ / 10년새 청구 4배 늘었지만 공개 걸음마 / 12개 시·도 담당 달랑 1명… 처리 ‘진땀’ / 서울, 원칙적 공개 전제… 인센티브 운영 / 인터넷 정보열람 7만여건 경제가치 56억 / “정보공개 많을수록 긍정적 상호 작용 / 지자체 투명 행정 구현 인식 전환 필요”

세계일보 / 투명사회를 위한 정보공개센터 공동기획 “알권리는 우리의 삶이다”

⑰ 서울 전담부서 신설 적극 공개… 지방 ‘귀찮은 민원’ 여겨 외면

#1. 어느 도청에 근무하는 공무원 A씨는 정보공개 청구가 배당되면 일단 비공개 근거부터 찾는다. 전임자한테 “잘못 공개했다간 고생할 것”이란 당부를 들었기 때문이다. 웬만하면 공개하고 싶지만 ‘찜찜한’ 공개보다는 역시 비공개가 더 편했다. 공개에 토를 다는 경우는 있어도 비공개를 문제 삼는 경우는 드물기 때문이다.

#2. 서울시 공무원 B씨는 정보공개 청구가 들어오면 별 고민 없이 ‘공개하겠다’고 상부에 보고한다. 매달 부서별 정보공개 순위를 공지하는 등 간부진이 공개를 적극 권장하고 있어서다. 가끔 ‘예민한’ 청구를 접수해도 정보공개정책과에 문의하면 쉽게 해결됐다. 과거 비슷한 사례를 근거로 공개하면 나중에 책임을 떠안을 걱정이 없다.

민주화와 지방자치 실시 이후 지방자치단체들에 대한 시민사회의 정보 수요가 폭발적으로 늘었으나 지자체의 정보공개는 아직 ‘걸음마’ 수준이다. 서울시를 제외하면 대다수 지자체는 정보공개 청구를 ‘귀찮은 민원’으로 여겨 형식적으로 대응하는 실정이다. 전문가들은 “서울 이외 지역도 정보공개 제도 손질에 나설 때”라고 지적한다.

◆정보 수요는 크게 늘었지만…

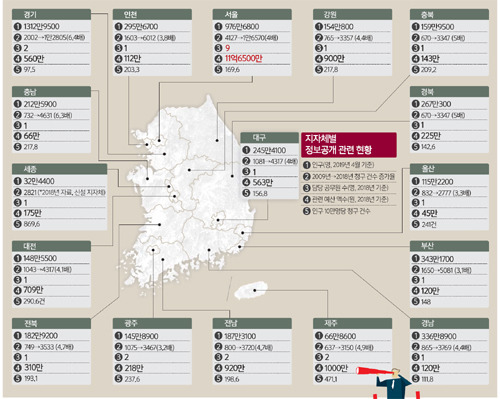

12일 세계일보 취재팀이 정보공개 청구를 통해 입수한 전국 17개 광역지자체의 연도별 정보공개 관련 현황을 분석한 결과 정보 수요는 지역과 상관없이 10년새 크게 증가했다. 2009년 1만9534건(세종시 제외)이었던 청구 건수는 지난해 8만4195건으로 4배 넘게 늘었다. 경기도가 2002건에서 1만2805건(6.6배)으로 증가폭이 가장 컸다. 2016년 서울시가 지자체 중 처음 청구 건수 1만건을 돌파했고, 지난해에는 서울시(1만6570건)와 경기도(1만2805건)가 나란히 1만건 이상을 기록했다.

하지만 정보공개 담당 인력과 예산은 전에 비해 달라진 게 별로 없다. 서울시를 제외하면 지난해 기준 경기도 등 4곳만 정보공개 담당 공무원이 2명이고, 나머지 12개 시·도는 1명이 전부였다. 이마저 전담부서가 없어 총무과나 기록관리과 등이 관련 업무를 수행했다. 편성되는 예산도 외부 정보공개심의위원에게 지급하는 연간 300만원 안팎의 수당 정도가 거의 전부인 형편이다.

이런 여건에서 청구 건수가 크게 늘면 정보공개의 ‘질’은 아무래도 떨어질 수밖에 없다. 담당 공무원들이 하루 수십건씩 들어오는 청구를 부서별로 배당하는 데에만 진땀을 흘리는 통에 시스템 정비 등은 엄두도 못 내는 실정이다. A지자체 관계자는 “하루종일 청구만 처리하는데 화장실 갈 틈도 없다”며 “관련 교육을 하거나 새로운 사업을 추진하는 건 무리”라고 털어놨다. B지자체 관계자도 “권한이 거의 없다. 공개 여부는 전적으로 담당 부서에 맡길 뿐”이라며 한숨을 내쉬었다.

지자체 사정에 밝은 이상석 공익재정연구소장은 “시·군·구 단위로 내려갈수록 상황이 더 심각하다”며 “예컨대 지난달 전남의 한 지자체는 행정심판위원회에서 ‘모두 공개’ 결정이 내려졌음에도 한 달 넘게 ‘모르쇠’만 하고 있다”고 꼬집었다. 경북지역 YMCA 관계자도 “지자체가 정보공개에 인색하다 보니 지방 시민단체의 경우 필요한 정보가 있으면 지역 국회의원한테 민원을 한다”고 귀띔했다.

◆‘비공개는 예외’ 원칙 세운 서울시

이런 분위기 속에서 서울시는 단연 ‘군계일학’이다. 박원순 시장 부임 이후인 2012년 9월 전국에서 처음으로 30여명 규모의 ‘정보공개정책과’를 신설해 운영하고 있다. 정보공개 전담 공무원만 9명에 달한다. 공개 여부 결정이 공무원들의 ‘조직이기주의’에 휘둘릴까봐 과장은 아예 외부인사 중에서 임명한다. ‘공개가 원칙, 비공개는 예외’라는 대전제 아래 강력한 드라이브를 걸고 있다.

서울시에 따르면 모든 문건은 생산 단계에서부터 공개·비공개 여부를 기재해야 한다. 국장급 이상 결재 문서를 비공개로 분류하거나 시민의 정보공개 청구에 ‘정보 부존재’를 들어 비공개 처분을 하려면 반드시 사전에 정보공개정책과 소속 팀장의 협조 결재를 받도록 했다. 다른 지자체는 연간 1번 정도인 관련 교육도 지난해 4번이나 실시했다. 산하 자치구 직원들의 학습을 위한 사이버 강의도 운영 중이다. 인센티브 부여를 위해 매달 정보공개 ‘베스트 부서’와 ‘워스트 부서’를 5곳씩 뽑아 공지하기도 한다.

이 같은 노력 끝에 서울시는 2013년 75.7%였던 국장급 이상 결재 원문 공개율을 지난해 93.9%까지 높였다. 이는 경북(42.6%)의 2배가 넘는 수치다. 서울시는 또 시민들이 필요로 하는 정보를 먼저 파악·가공해 자체 운영 중인 홈페이지인 ‘정보소통광장’에 수시로 공개하고 있다. 서울시 관계자는 “지난해 정보소통광장의 일평균 방문자와 정보열람 건수가 각각 1만7000명, 7만6000건에 달했다”며 “그로 인한 경제적 가치가 연간 56억원에 달한다는 연구 결과도 있다”고 설명했다. 현행 공공기록물관리법에 따라 의무적으로 설치해야 하는 영구기록물관리기관을 세운 지자체도 전국에 서울시와 경남 두 곳뿐이다.

물론 지자체별 예산 상황이나 우선순위는 다를 수 있다. 하지만 전문가들은 정보공개 수준이 국민의 알권리, 그리고 투명한 행정 구현과 직결된다는 점에서 지자체들의 인식 전환이 필요하다고 강조한다. 투명사회를 위한 정보공개센터 정진임 소장은 “공개하는 정보가 많을수록 시민사회와의 긍정적 상호작용이 일어날 수밖에 없다”며 “현재로선 지방정부에 대한 신뢰도 측면에서 서울과 그외 지역 간 격차가 크다는 점을 부정하기 어렵다”고 지적했다.

서영복 행정개혁시민연합 공동대표는 “서울시의 경우 시민단체 출신 인사가 많이 등용된 점이 일정 부분 영향을 미쳤을 것”이라며 “지자체뿐 아니라 정보공개 제도에 대한 지역주민들의 적극적 관심과 동참이 꼭 필요하다”고 강조했다.

특별기획취재팀=김태훈·김민순·이창수 기자 winterock@segye.com

관련 게시물

세계일보 / 투명사회를 위한 정보공개센터 공동기획 “알권리는 우리의 삶이다”

② 사고분쟁 해결·입학금 폐지까지… “정보공개가 일상 바꿨죠”

③ 정보공개 청구 男 14% 女 8%뿐… “한번 활용해보고 싶다”76%

④ 특활비 공개 판결 무시…‘감출 권리’ 급급한 공공기관

⑤ 한국 정보공개史… 알권리 확대에도 비밀주의 ‘여전’

⑥ 사법권 남용도 깜깜이 특활비도… 해법은 ‘투명한 정보공개’

⑦ 정보공개 판결나도 ‘복지부동’ 공무원 비공개·소송전 버티기

⑧ 정보공개 청구 시민 89% “근거 없는 비공개 경험”

⑨ “정보공개는 민주주의 기본… 국가기밀 빼고 모두 알려야”

⑫ ‘역사가 사라진다’… 기준도 없이 버려지는 ‘의원 기록물’

⑬ 밀실회의가 낳은 ‘맹탕 징계’·‘쪽지 예산’… 그들만의 성역